Le Blog des Histoires jamais entendues

Les éditions des Histoires jamais entendues sont le fruit d’une longue aventure. De celles qui s’écrivent chaque jour un peu plus. Laissez-nous tout vous raconter…

Geldrop : le village néerlandais consacré au Seigneur des Anneaux

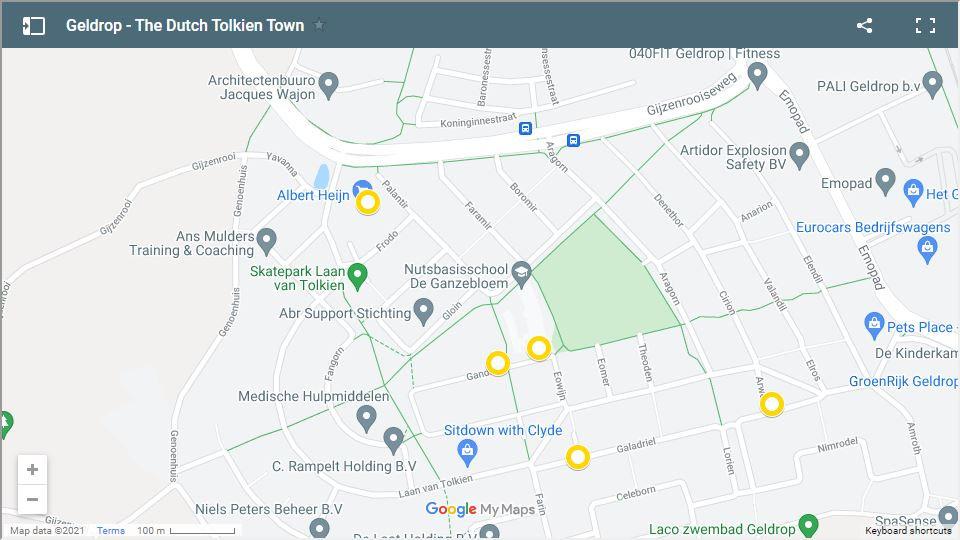

Dans la paisible ville de Geldrop, aux Pays-Bas, un quartier entier rend hommage à l’univers de J.R.R. Tolkien. Les rues y portent les noms des personnages emblématiques du « Seigneur des Anneaux », offrant aux résidents et visiteurs une immersion unique en Terre du Milieu.

Donner rendez-vous à un ami au coin des rues Gandalf et Frodon : cela peut sembler tout droit sorti d’un rêve fou pour les passionnés du « Seigneur des Anneaux » ; c’est une réalité dans la ville de Geldrop, située dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Ce quartier thématique est un véritable pèlerinage pour les fans de Tolkien et une curiosité pour les amateurs de toponymie originale.

Un hommage littéraire au cœur des Pays-Bas

Geldrop, avec ses 28 000 habitants, pourrait passer inaperçue parmi les nombreuses villes néerlandaises. Cependant, elle se distingue par un quartier où chaque rue porte le nom d’un personnage ou d’un lieu issu des œuvres de J.R.R. Tolkien. Cette initiative unique transforme une simple promenade en une aventure à travers la Terre du Milieu.

Une organisation fidèle à l’univers de Tolkien

Le quartier est structuré de manière à refléter les différentes races et régions décrites dans les livres. Ainsi, les rues sont regroupées par thématiques :

-

Les Hobbits : Des rues comme Frodo (Frodon), Sam (Samsagace) ou Pippin (Peregrin) rendent hommage aux paisibles et valeureux habitants de la Comté.

-

Les Hommes du Gondor : Au nord du quartier, des artères portent les noms d’Aragorn, Boromir, Faramir et Denethor, héros emblématiques du royaume du Gondor.

-

Les Nains : À l’ouest, des rues telles que Bifur, Bofur ou Dwalin honorent les nains des Montagnes Bleues.

-

Les Elfes : Plus au sud, des avenues comme Legolas et Galadriel rendent hommage à la noblesse des elfes.

-

Le Rohan : Des rues nommées Éowyn, Théoden et Éomer rappellent les exploit

s des cavaliers du Rohan.

Au cœur de ce dédale littéraire se trouve la « Laan van Tolkien », l’Avenue Tolkien, point central autour duquel s’articulent les différentes sections du quartier.

Une initiative mystérieuse

L’origine précise de cette thématique reste floue. Les archives locales ne détaillent pas les raisons exactes de ce choix, mais il est clair que la municipalité souhaitait rendre un hommage appuyé à l’œuvre de Tolkien. Certains avancent que le plan circulaire du quartier, rappelant un anneau, aurait inspiré cette décision.

Un attrait touristique et culturel

Cette particularité attire non seulement les fans de la saga, mais aussi les curieux et les touristes en quête d’originalité. Se promener dans ce quartier, c’est plonger dans l’univers de la Terre du Milieu, tout en appréciant l’architecture typiquement néerlandaise. Les habitants, fiers de cette singularité, entretiennent avec soin les panneaux de rue et n’hésitent pas à partager des anecdotes avec les visiteurs.

Conclusion :

Geldrop offre un exemple frappant de la manière dont la littérature peut influencer et façonner notre environnement quotidien. Ce quartier thématique témoigne de l’impact culturel durable du « Seigneur des Anneaux » et illustre comment une communauté peut célébrer une œuvre artistique en l’intégrant concrètement dans son paysage urbain. Une visite à Geldrop est une invitation à redécouvrir la magie de Tolkien, ancrée dans la réalité d’une charmante ville néerlandaise.

Bon, à Pornichet, charmante bourgade de Loire-Atlantique où je passe régulièrement mes vacances, nous avons une jolie rue Cendrillon et une avenue Blanche-Neige. Autre ambiance, mais même idée : le conte de fée n’est pas un mythe, il peut aussi intégrer notre réalité !

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Un enfant de 13 ans à l’origine du drapeau de l’Alaska

En 1927, un jeune garçon a marqué l’histoire de l’Alaska. À tout juste 13 ans, Benny Benson a créé ce qui deviendra l’emblème officiel de l’État. Son drapeau, inspiré du ciel étoilé, est aujourd’hui connu et respecté dans le monde entier.

Quand on pense aux drapeaux nationaux ou régionaux, on imagine souvent des artistes renommés, des comités officiels ou de grands chefs d’État à l’origine de leur conception. Pourtant, l’Alaska doit son drapeau à un jeune garçon qui n’avait encore jamais quitté son petit village. Cette histoire incroyable nous rappelle que l’inspiration peut venir de n’importe où, et que l’imagination d’un enfant peut marquer l’identité d’un peuple.

Un concours historique

L’histoire commence dans les années 1920, à une époque où l’Alaska n’était pas encore un État, mais un territoire des États-Unis. Les autorités locales, souhaitant doter la région d’un emblème unique, lancèrent un concours ouvert aux jeunes Alaskiens. Près de 700 enfants participèrent, soumettant des dessins plus ou moins élaborés.

C’est là que Benny Benson entre en scène. Né en 1913 à Chignik, un petit village de pêcheurs sur la péninsule de l’Alaska, Benny n’avait pas grandi dans le confort ou le luxe. Il vivait dans un pensionnat destiné aux enfants autochtones et métis. Malgré un quotidien parfois difficile, il trouva dans ce concours une occasion d’exprimer sa créativité et son amour pour les paysages de son enfance.

Un design inspiré par la nature

Benny s’est inspiré du ciel alaskien qu’il admirait chaque nuit. Sur son drapeau, il a représenté la Grande Ourse, symbole de force, et l’Étoile Polaire, guide des explorateurs. Le fond bleu du drapeau évoquait le ciel clair et les étendues d’eau glacée qui dominent la région.

Le jury, impressionné par la simplicité et la profondeur symbolique de son dessin, a choisi Benny comme gagnant. En récompense, il a reçu une montre en or et 1 000 dollars, une somme conséquente pour l’époque. Mais surtout, son dessin a été officiellement adopté comme le drapeau du territoire en 1927.

Un impact durable

Aujourd’hui, le drapeau de l’Alaska est plus qu’un simple morceau de tissu. Il est un symbole de fierté pour les habitants, rappelant les vastes paysages, les nuits étoilées et les racines culturelles de cet État unique. Benny Benson, quant à lui, est devenu une figure historique locale. Sa création a prouvé que l’art, même enfantin, peut capturer l’essence d’une région entière.

Pour moi, cette histoire montre que le talent et la vision n’ont pas d’âge. Si un garçon de 13 ans, vivant dans un village reculé, peut concevoir un emblème aussi emblématique, qu’est-ce qui nous empêche de nous lancer et de laisser notre marque ? C’est une source d’inspiration, un rappel que nos idées, même les plus simples, peuvent résonner à travers les générations.

Conclusion :

Benny Benson a donné à l’Alaska un drapeau unique, beau dans sa simplicité, puissant dans sa symbolique. Un drapeau qui continue de flotter fièrement au-dessus de cet État immense et sauvage, rappelant à tous qu’il suffit parfois d’un regard vers le ciel pour trouver l’inspiration.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Image-Alaska State Library

300è anniversaire de Casanova : Venise célèbre son plus grand séducteur

Venise fête cette année les 300 ans de Giacomo Casanova, l’un de ses enfants les plus célèbres. Aventurier, séducteur, écrivain, joueur, espion… Casanova incarne à lui seul tout un siècle d’excès et de liberté. Trois siècles plus tard, son mythe est intact et la Sérénissime compte bien lui rendre hommage comme il se doit.

Un anniversaire sous le signe du scandale et du plaisir

De nombreux événements rythment cette année exceptionnelle : expositions, bal masqué, spectacles et même une reconstitution de son évasion rocambolesque des Plombs de Venise. Casanova, plus qu’un nom, une légende, un homme qui a fait de sa vie un roman avant même de l’écrire.

Le Palazzo Ducale propose une exposition immersive retraçant son parcours, tandis que le célèbre Théâtre La Fenice accueillera une adaptation de ses Mémoires, revisités à la lumière de notre époque. Et pour les plus audacieux, un grand bal vénitien en son honneur viendra couronner les festivités.

Pourquoi Casanova nous fascine encore ?

Casanova, c’est bien plus que l’image du séducteur insatiable. C’est un homme des Lumières, un voyageur curieux, un écrivain de talent qui a su capturer l’esprit de son époque. Sa liberté d’esprit et son goût du risque en font une figure intemporelle, qui continue d’inspirer.

Et si, finalement, nous étions tous un peu Casanova ?

Venise, en tout cas, n’a pas fini de se laisser séduire.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) Nic Law

Nagoro, le village des poupées silencieuses

Sur l’île de Shikoku, au Japon, un petit village déserté a trouvé un moyen étonnant de garder ses ruelles animées. À Nagoro, chaque habitant parti ou disparu a été remplacé par une poupée grandeur nature. Résultat : un hameau peuplé d’un millier de figures figées, témoins muets d’une époque révolue.

La première fois que j’ai entendu parler de Nagoro, j’ai cru à une sorte de canular ou à un décor de film d’épouvante. Mais non, ce village existe bel et bien , Masayo Kokonoke me l’a confirmé. Avec la dépopulation galopante des campagnes japonaises, certaines régions se vident à un rythme alarmant. Plutôt que de laisser son village tomber dans l’oubli, une habitante, Ayano Tsukimi, a décidé de redonner vie à Nagoro à sa manière. Poupée après poupée, elle a transformé ce coin isolé en un musée à ciel ouvert, où chaque rue raconte une histoire… jamais entendue.

Le quotidien d’un village pas comme les autres

À Nagoro, chaque poupée représente un ancien habitant ou un personnage emblématique du village. Il y a des pêcheurs assis sur le pont, des écoliers immobiles dans leur salle de classe abandonnée, et même des agriculteurs accroupis dans les champs. Ayano Tsukimi les fabrique à la main, en se basant sur ses souvenirs ou sur des photos anciennes.

Je me demande ce qu’elle ressent, seule au milieu de ces visages inertes. Peut-être une forme de réconfort, comme si ses voisins n’étaient jamais vraiment partis. C’est aussi un moyen pour elle de transmettre l’histoire du village. Chaque poupée est une sorte de mémorial, une manière de dire : « Ici, il y avait autrefois une vie. »

Un phénomène qui interroge

Au-delà de son aspect insolite, Nagoro pose des questions profondes sur la désertification des zones rurales au Japon. Ce village, autrefois prospère, n’est plus qu’un vestige, où la vie humaine a cédé la place à des figures de tissu et de paille. C’est une image poignante des défis démographiques auxquels le pays est confronté.

Pourtant, cet endroit attire maintenant des visiteurs curieux du monde entier. Certains viennent pour l’atmosphère étrange et mélancolique, d’autres pour comprendre l’impact de la dépopulation. Nagoro est devenu un miroir de ce qui se passe dans d’autres villages japonais, bien que peu aient choisi une approche aussi singulière pour raconter leur histoire.

Une leçon de mémoire et de créativité

Pour moi, Nagoro n’est pas seulement un lieu intriguant, c’est aussi une leçon sur la mémoire. Quand tout semble s’effacer, on peut toujours trouver un moyen de préserver les souvenirs. Ces poupées, aussi silencieuses soient-elles, parlent aux visiteurs. Elles racontent une époque révolue, un mode de vie qui disparaît peu à peu.

Ayano Tsukimi a réussi à faire ce que peu de gens auraient osé : transformer l’abandon en une œuvre d’art vivante. Elle a prouvé qu’on peut réinventer la manière dont on se souvient des lieux et des gens, même dans un village perdu au fin fond de Shikoku.

Conclusion :

Nagoro, le village des poupées, n’est pas seulement une curiosité touristique. C’est une histoire de résilience et de mémoire, un endroit où chaque coin de rue murmure le souvenir d’une vie passée. Et même si les habitants en chair et en os ne sont plus là, l’esprit du village, lui, continue de vivre, figé dans ces figures immobiles, mais pleines de sens.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) Kazuhiro Nogi / AFP

Les taxis londoniens et leur incroyable défi : « The Knowledge »

À Londres, devenir chauffeur de taxi n’est pas une mince affaire. Pour obtenir leur fameuse licence, les aspirants doivent passer par une épreuve mythique : « The Knowledge ». Un test qui exige de mémoriser chaque rue, chaque carrefour, et chaque point de repère de la capitale. Une véritable odyssée de la mémoire !

Quand j’ai appris ce qu’il fallait faire pour devenir chauffeur de taxi à Londres, je n’en ai pas cru mes oreilles. Connaître 25 000 rues et 20 000 points de repère par cœur ? C’est l’équivalent d’un labyrinthe géant à ciel ouvert. Mais depuis plus de 150 ans, c’est ainsi qu’on obtient la précieuse licence. Un rite de passage qui fascine autant qu’il impressionne. Je me demande si Peter B. Drake le sait !

Un apprentissage hors du commun

La légende de « The Knowledge » commence dès les années 1860. À l’époque, la ville grandit à toute vitesse, et les chauffeurs de fiacres doivent prouver qu’ils peuvent se déplacer dans ce labyrinthe urbain sans GPS, bien sûr, et sans même des cartes fiables. Depuis, la tradition est restée : les candidats passent des mois, souvent des années, à sillonner les rues à scooter, à étudier chaque intersection et à mémoriser des trajets jusqu’à ce qu’ils puissent les réciter les yeux fermés.

Je me suis demandé à quoi ressemblait une journée type d’apprentissage. Imaginez quelqu’un sur son scooter, carnet en main, faisant des allers-retours entre Camden et Clapham, ou entre Hyde Park et Hackney, tout cela pour apprendre non seulement les rues principales, mais aussi les ruelles cachées, les noms de pubs, d’églises, de musées… Une véritable exploration urbaine au centimètre près.

L’épreuve et ses défis

Arrive enfin le moment de l’examen. Le candidat est confronté à un examinateur qui lui demande de décrire le trajet parfait entre deux points donnés. Pas de droit à l’erreur : chaque détour, chaque raccourci doit être justifié. Cela peut prendre plusieurs tentatives, et nombre de candidats finissent par jeter l’éponge. Mais ceux qui réussissent décrochent une place dans une communauté très respectée et intègrent une tradition qui fait partie de l’âme même de Londres.

Un modèle qui résiste au temps

Dans notre ère numérique, où tout le monde compte sur des GPS et des applications, « The Knowledge » continue d’impressionner. Beaucoup se demandent pourquoi s’infliger un tel entraînement alors que des algorithmes peuvent guider n’importe qui. La réponse, c’est qu’un chauffeur ayant passé cette épreuve n’a pas besoin de se fier à la technologie. Il connaît instinctivement les meilleures routes, il peut anticiper les embouteillages et, souvent, il offre une expérience plus fluide et plus agréable aux passagers. C’est un savoir qui ne s’apprend pas en quelques clics, mais à force de sueur et de persévérance.

Conclusion :

Quand on monte dans un taxi londonien, on ne pense pas toujours au parcours incroyable que le chauffeur a dû accomplir. Pourtant, derrière le volant, il y a une mémoire exceptionnelle, un sens inné de l’orientation, et surtout, une passion pour une ville dont il connaît tous les secrets. C’est en ça que « The Knowledge » n’est pas qu’un examen : c’est un rite qui, encore aujourd’hui, perpétue l’idée qu’un chauffeur londonien n’est pas seulement un conducteur, mais un véritable guide urbain.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) Cristian Sarchy

En Inde, le skateboard sur la route de l’émancipation des femmes

Le skateboard, souvent perçu comme une discipline typiquement américaine, s’ancre progressivement en Inde. Longtemps considéré comme une curiosité, voire une nuisance, ce sport trouve désormais un public croissant dans le pays, notamment parmi les jeunes et les femmes, qui en font un outil d’émancipation.

Un sport qui gagne du terrain

Pendant des années, le skateboard en Inde est resté confidentiel. La culture locale privilégie d’autres sports comme le cricket, et les infrastructures adaptées étaient quasiment inexistantes. Mais la situation évolue. De nouveaux skateparks voient le jour, attirant une génération avide de découvrir cette discipline. Urmila Pabale, une étudiante de Bombay, témoigne de son émerveillement en découvrant l’un de ces espaces fraîchement aménagés. “Je suis allée là-bas et je suis restée scotchée : auparavant, je n’avais vu ça que dans les films de Spider-Man.”

Un levier d’émancipation pour les femmes

Le skateboard ne se limite pas à un simple divertissement. Pour de nombreuses jeunes Indiennes, il devient un moyen de se réapproprier l’espace public et d’affirmer leur indépendance. C’est cette dimension qui a poussé la photographe italienne Chantal Pinzi à s’intéresser à la scène féminine du skateboard en Inde. De New Delhi à Bombay, elle a suivi ces skateuses qui défient les normes sociales à travers leurs figures et leur engagement.

Née en 1996 à Côme, en Italie, Pinzi a étudié la photographie documentaire en Allemagne avant de s’installer à Berlin. Son travail s’étend au-delà de l’Inde : elle a également documenté la communauté des skateuses marocaines. Son projet, intitulé Shred the Patriarchy, joue sur le double sens du mot “shred”, qui signifie à la fois “détruire” et “skater avec style”.

À l’approche des Jeux de Paris, l’essor du skateboard en Inde attire de plus en plus l’attention. Ce sport, qui semblait autrefois étranger à la culture locale, devient un symbole de modernité et de liberté pour une nouvelle génération.

Bertrand Ploquin, éditeur des Histoires Jamais Entendues, via Courrier International

Photo : Chantal Pinzi

Le « jour des déménagements » : la tradition new yorkaise du 1er mai

Chaque 1er mai, la ville entière se mobilisait pour changer de décor. Imaginez : des rues envahies de meubles en équilibre précaire, des familles entières tirant des charrettes bondées, et un sentiment partagé d’effervescence. C’était ça, le « Moving Day » à New York, une journée où tout un monde, littéralement, bougeait.

Je me souviens encore de la première fois où j’ai entendu parler de cette tradition. Au début, j’ai cru qu’on me racontait une farce. « Tu te rends compte ? Toute une ville qui déménage le même jour ! » Et pourtant, ce rituel a bien existé. Jusqu’au début des années 1920, chaque 1er mai, des milliers de New-Yorkais prenaient leurs affaires et changeaient de logement. Un chaos organisé, un ballet urbain où tout le monde jouait son rôle, du plus modeste ouvrier au plus riche marchand.

Les origines du Moving Day

L’idée remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, les contrats de location se signaient souvent pour un an, avec une date de fin quasi universelle au début du mois de mai. Résultat : à l’approche de cette échéance, les locataires cherchaient un logement plus grand, moins cher, ou simplement mieux situé. Je me mets à leur place. Pas de bail flexible, pas de reconduction automatique. Tu savais qu’à telle date, il fallait trouver mieux ou partir. Et comme presque tout le monde était dans le même bateau, les rues de New York devenaient le théâtre d’un spectacle hors du commun.

Une journée de chaos urbain

Imagine la scène. Le 1er mai, dès l’aube, des files de charrettes s’étiraient à perte de vue, transportant lits, armoires, valises. Les enfants s’agitaient autour des piles de cartons, ravis de l’agitation. Les parents, eux, couraient derrière des porteurs qui tentaient d’empiler encore et encore les effets de toute une vie sur une charrette branlante. Je vois ces femmes et ces hommes, essuyant leur front en pleine chaleur, surveillant du coin de l’œil un buffet prêt à basculer. C’était épuisant, oui, mais c’était aussi un peu festif. Il y avait ce sentiment que, tous ensemble, on vivait ce moment unique, qu’une fois par an, toute la ville dansait au rythme des déménagements.

L’évolution et la disparition du Moving Day

Évidemment, tout cela n’a pas duré éternellement. Avec la croissance de la ville, les contrats de location se sont diversifiés, rendant obsolète cette migration annuelle. Aujourd’hui, cette tradition a complètement disparu, reléguée aux archives de l’histoire urbaine. Et pourtant, j’aime imaginer ce que cela devait représenter : un instant de solidarité dans une ville immense, où les riches comme les pauvres partageaient un point commun, celui de faire place nette et de recommencer ailleurs.

Conclusion :

Le Moving Day n’est plus qu’un souvenir. Mais il reste une leçon, une sorte de fable sur l’adaptation et la résilience. À chaque fin de bail, à chaque déménagement, il y avait l’idée d’un renouveau, d’une chance de mieux vivre. Moi, en tout cas, je ne peux m’empêcher de sourire en y pensant. Ce jour, où chaque rue de New York se transformait en scène de théâtre, reste pour moi une des anecdotes les plus fascinantes de cette ville qui ne dort jamais.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

PS. On s’est fait aider d’une IA pour rédiger cette info. Elle reste vraie (on l’a vérifiée), mais on préfère être transparents. Bon voyage !

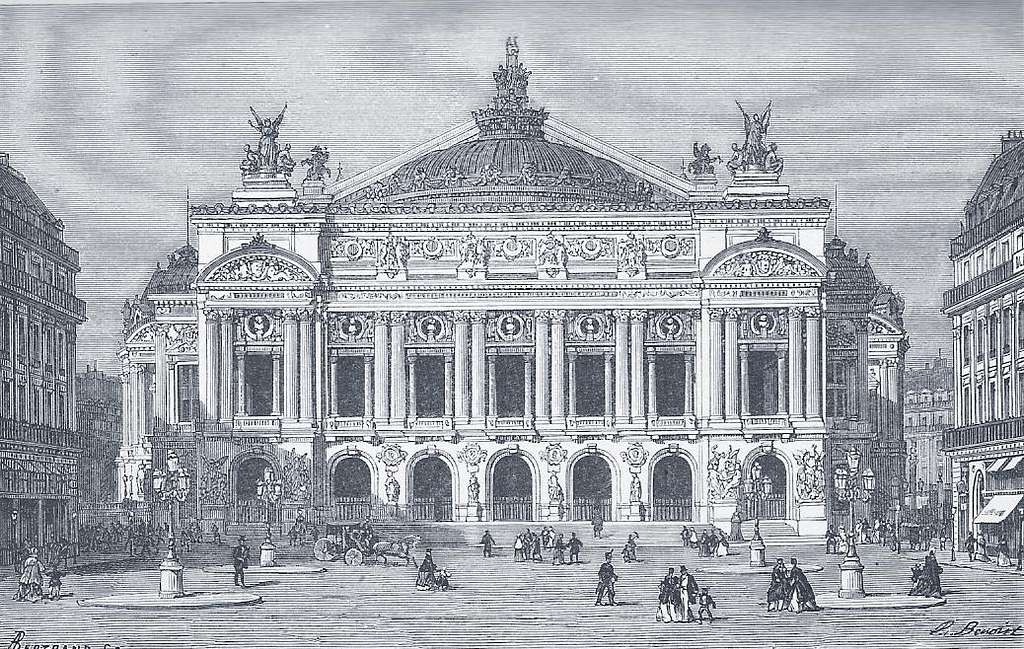

150 ans du Palais Garnier : Voyage au Cœur de l’Histoire et de la Littérature

Si je te dis « Paris », tu penses sans doute à la Tour Eiffel, au Louvre… et peut-être au Palais Garnier ? Cette majestueuse maison d’opéra, qui souffle ses 150 bougies cette année, est bien plus qu’un simple bâtiment. C’est une porte ouverte sur une époque, un style et des histoires qui mêlent réalité et fiction. Prends un café, installe-toi confortablement, et laisse-moi t’emmener dans une exploration passionnante du Palais Garnier !

Un chef-d’œuvre né d’un attentat (oui, vraiment)

Saviez-vous que l’histoire du Palais Garnier commence de manière tragique ? En 1858, une tentative d’assassinat sur Napoléon III pousse l’empereur à chercher un lieu plus sûr pour les spectacles. Il décide alors de construire un opéra grandiose. Un concours d’architecture est lancé, et contre toute attente, c’est un jeune architecte inconnu, Charles Garnier, qui décroche le projet. Son œuvre sera une véritable ode à l’opulence : un mélange de classicisme et de baroque qui bouscule les codes.

Des trésors à chaque étage

Dès que tu franchis les portes, le Palais Garnier te plonge dans un univers féérique. Le grand escalier ? Un monument à lui seul, entouré de sculptures lumineuses. Le foyer ? Inspiré des plus belles galeries de château, avec ses jeux de miroirs et sa lumière naturelle. Et que dire de la salle de spectacle ? Un écrin rouge et or, surplombé d’un lustre gigantesque de 8 tonnes, et orné du fameux plafond de Marc Chagall.

Mais l’opéra ne se contente pas d’être beau. Il regorge de lieux fascinants et secrets : une citerne souterraine qui stabilise le bâtiment (le fameux « lac » du Fantôme de l’Opéra !) et des rouages anciens, vestiges d’un temps où des marins actionnaient les décors.

Littérature et légendes : Le Fantôme de l’Opéra

Impossible d’évoquer le Palais Garnier sans parler de son célèbre fantôme. Gaston Leroux, dans *Le Fantôme de l’Opéra* (1910), s’est inspiré de faits réels : un musicien défiguré aurait trouvé refuge dans les couloirs sombres de l’opéra après avoir perdu sa femme. Depuis, la légende persiste, et certains visiteurs cherchent encore sa loge numéro 5…

Une scène vivante, 150 ans plus tard

Le Palais Garnier n’est pas figé dans le passé. Il continue d’accueillir ballets, opéras et visiteurs du monde entier. Cette année, pour ses 150 ans, des événements exceptionnels sont au programme : un gala retransmis à la télévision, des expositions de costumes, et des visites spéciales pour découvrir ses trésors cachés.

Pourquoi visiter le Palais Garnier ?

Que tu sois amateur d’art, passionné d’histoire ou fan de littérature, le Palais Garnier te fascinera. Chaque détail raconte une histoire, chaque couloir est empreint d’une aura mystérieuse. C’est l’endroit parfait pour flâner, s’imprégner de l’atmosphère du Paris impérial… et, qui sait, peut-être croiser le fameux fantôme.

Alors, si tu passes par Paris cette année, fais un détour par l’Opéra Garnier. Non seulement tu découvriras un joyau architectural, mais tu voyageras à travers le temps, les arts et les légendes. Et, crois-moi, tu n’oublieras jamais cette expérience !

Varsovie, capitale mondiale des amoureux des chats

Varsovie, en Pologne, s’impose comme la meilleure ville pour les passionnés de chats, selon une étude menée par le site australien Compare the Market. Avec un score de 8,9 sur 10, la ville combine un taux élevé de possession de chats (41 % des foyers) et un nombre record de vétérinaires, soit 13,9 pour 100 000 habitants, malgré des logements généralement plus petits.

L’étude, réalisée à partir de données sur 59 grandes villes, a évalué des critères comme la taille moyenne des logements, la présence de cafés à chats, de magasins pour animaux, de pensions pour chats et de vétérinaires par habitant. Chaque ville a été notée sur une échelle de 0 à 10 pour chaque critère, avant d’obtenir un score moyen.

Auckland, en Nouvelle-Zélande, occupe la deuxième place grâce à un taux de possession de chats équivalent à celui de Varsovie, bien qu’elle compte un peu moins de vétérinaires et de magasins spécialisés. En troisième position, Brisbane, en Australie, se distingue par un nombre supérieur à la moyenne de services vétérinaires et de pensions pour chats.

Le classement met également en avant la prédilection des Canadiens pour les félins, avec quatre villes dans le top 10 : Calgary, Edmonton, Ottawa-Gatineau et Vancouver, où 40 % des foyers possèdent un chat. D’autres villes australiennes comme Perth et Sydney se distinguent également.

L’intégralité des résultats, ainsi que les données détaillées, sont disponibles sur le site de Compare the Market.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Image (c) Le Mag du Chat édité par My Beautiful Company

Le Mystère du Christ Noir de Portobelo : une légende entre ciel et mer

Au cœur d’un petit village panaméen, une statue unique en son genre, le Christ Noir de Portobelo, fascine depuis des siècles. Mélange de croyances, de miracles et de traditions ancestrales, ce symbole de foi a traversé les âges pour devenir l’objet d’un culte vibrant. Découvrons son incroyable histoire.

Une découverte mystérieuse sortie des eaux

Imagine un soir paisible à Portobelo, ce village côtier bordé par les eaux du Panama. Selon une légende locale, un esclave noir, en pleine partie de pêche, aperçoit un étrange objet flottant dans les vagues. Intrigué, il s’approche et, à force d’efforts, tire sur le rivage un énorme paquet enveloppé.

Des villageois curieux se rassemblent autour de lui alors qu’il dénoue les cordes. Et là, stupeur : une statue du Christ, sombre comme l’ébène, apparaît sous leurs yeux. Pour ces témoins émerveillés, ce n’est pas un simple hasard. Non, c’est un signe divin.

Le miracle du Christ Noir

Le mystère grandit lorsque, peu de temps après l’arrivée de la statue, un événement inattendu bouleverse la région. Une terrible épidémie, qui faisait des ravages dans les villages alentours, cesse brusquement. Pour les habitants, cela ne fait aucun doute : le Christ Noir a sauvé leur communauté.

La statue est alors placée au cœur de l’église de San Felipe, où elle repose encore aujourd’hui. Ce miracle marque le début d’une dévotion fervente qui traversera les siècles.

Une procession hors du temps

Chaque année, au mois d’octobre, Portobelo devient le théâtre d’un spectacle fascinant : la fête du Christ Noir. Les pèlerins, venus des quatre coins du pays, affluent dans le village. Certains parcourent des kilomètres à pied, d’autres rampent sur les derniers mètres, vêtus de robes cérémoniales.

Le point culminant de la fête ? La procession de la statue, drapée dans des vêtements somptueux, spécialement changés pour l’occasion. Les fidèles la portent sur leurs épaules, mais le chemin n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Trois pas en avant, deux pas en arrière

La procession avance à un rythme particulier : trois pas en avant, deux pas en arrière. Ce mouvement lent et presque chorégraphique prolonge le chemin, rendant chaque mètre parcouru une véritable épreuve de foi et de patience.

Un autre mystère entoure cette procession : la légende veut que le Christ Noir devienne si lourd qu’il est impossible de le ramener à l’église avant minuit. Comme si cette heure symbolique marquait la fin d’un dialogue sacré entre la statue et ses fidèles.

Un symbole de foi universel

Le Christ Noir de Portobelo est bien plus qu’une statue : c’est une incarnation de l’espoir, de la résistance et de la foi pour des générations de croyants. Que l’on soit touché par la spiritualité de la légende ou simplement intrigué par son mystère, cette histoire continue d’enflammer l’imagination et les cœurs.

Et toi, que ferais-tu si tu trouvais une telle relique flottant dans les eaux ? Serais-tu prêt à croire au miracle ?

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Image (c) Daniestrada01