Le Blog des Histoires jamais entendues

Les éditions des Histoires jamais entendues sont le fruit d’une longue aventure. De celles qui s’écrivent chaque jour un peu plus. Laissez-nous tout vous raconter…

Léonard Cohen est un chat, je l’ai rencontré…

Un lecteur voyageur nous raconte cette histoire digne d’une chanson… de Leonard Cohen (respect à toutes les Suzanne, au passage)

Très jolie histoire que Jean-Luc avait publié sur son propre blog. Merci à lui de nous autoriser à la partager ici. C’est ça aussi la fraternité du voyage. (Ma partie préférée est la fin, ce PS qui offre une chute impensable). Je vous laisse avec cette aventure féline.

La lune semble s’échapper de l’horizon. Doucement, comme une plume, elle s’élève. Comme tous ces fous qui aiment la lune, il me fallait y aller. Depuis le port du Pirée, le bateau glisse sur l’eau. Il file vers ce qui sera un grand matin. Le sablier se vide, j’ai l’impression douce de me noyer dans le vent qui souffle sur cette petite île grecque. À Hydra, seuls les ânes et les mulets ont droit de se faufiler dans les ruelles étroites qui serpentent à travers des maisons blanches et paisibles. Le maître du temps, caméraman divin, a appuyé sur pause. Dans l’une d’elle, posée en haut de marches interminables, Léonard Cohen y est resté 7 ans… Il y écrivit des romans et, sans doute, ses plus belles chansons. Léonard avait tellement de fissures que la Lumière pouvait se voir en lui. Sa maison ne se visite pas mais, sur un papier posé sur la porte, une écriture manuscrite, demande « S’il vous plaît, merci de ne pas frapper ». Peut-être Léonard est-il en train de dormir… Ce lieu magique, aux maisons accrochées les unes aux autres, posé dans le golf Saronique, avec ses coquelicots d’un rouge profond, presque carmin, qui jaillissent au milieu d’Euryops d’or et se courbent comme une chevelure sous le vent, est un bel endroit pour se débarrasser de sa vieille peau. Et peut-être, se retrouver. Ici, les mots ne sont pas muets. On peut parler aux dieux et, rêver qu’ils nous écoutent. On est hors du temps. On est bien. Je me suis demandé si je ne devais pas rester là, y finir sous ce voile si doux qui ressemble tant à la sérénité parfaite. Quelle paix ! Alors, je me suis dit que j’allais faire de ce moment un de mes plus beaux souvenirs et avant de quitter l’île, je me suis étendu sur un mur des remparts du fort, près d’un canon. Alors, un chat a grimpé sur moi. C’était un chat tigré, double masculin de mon amoureuse féline, Marcelle, loin, si loin de moi, en ce jour d’avril. Il accepta avec une douceur tendre, mes caresses. Sur moi, il s’est lové, abandonné. En cet instant précis, nous étions faits l’un pour l’autre. Et puis, il s’endormit, posé sur moi et doucement, a glissé dans l’astral, m’emportant avec lui. Peut-être était-ce la réincarnation de Léonard Cohen car jamais mon sommeil ne fut traversé d’une telle élégance ! C’est ça, Léonard est un chat et je l’ai rencontré ! So long…

Jean-Luc Gironde

PS : Dans l’avion qui me ramenait à Paris, ma voisine de siège, une jeune américaine, m’a regardé longuement avant de me dire « Mais je vous connais ! » » J’étais interloqué, alors elle a pris son téléphone, a cherché dans ses photos et m’a montré une image qu’elle avait prise quelques jours auparavant. On y voyait un homme en noir avec un chat. Les deux dormaient sur un rempart ! C’était moi et le mystérieux félin. Elle m’a demandé l’autorisation de publier sur ses réseaux, la photo. J’ai écrit sur l’écran, avec mon doigt, comme on le fait quand on reçoit un colis « Ok for publishing », je n’ai pas osé « Sincerely. Leonard Cohen » !!!

Le premier critique gastronomique de l’histoire était… un Grec du IVe siècle av. J.-C.

François Simon, digne successeur d’un « fin palais » grec ?

Bien avant les blogs food, les toques étoilées et les chefs sur Instagram, il y avait Archestrate. Un poète grec, un fin gourmet… et l’auteur de ce qui est considéré comme le tout premier livre de cuisine du monde occidental.

Nous sommes au IVe siècle avant notre ère. Archestrate sillonne les côtes de la Méditerranée, de la Sicile à l’Asie Mineure, à la recherche des meilleurs poissons, des huiles les plus pures, et des herbes les plus parfumées. Il compile ses découvertes dans un poème savoureux : Hedypatheia (« le chemin du plaisir »), un guide culinaire à la fois épicurien et poétique.

Ce qui frappe, c’est sa modernité. Archestrate conseille de ne pas noyer le poisson dans les sauces : « le meilleur assaisonnement, c’est la simplicité ». Il recommande le cumin, l’origan, l’aneth. Il dénonce même les cuisiniers qui veulent trop en faire. Un François-Régis Gaudry antique, en quelque sorte.

Malheureusement, son œuvre a été perdue. Il n’en reste que des fragments cités par d’autres auteurs, notamment Athénée de Naucratis dans Le Banquet des sophistes. Mais l’esprit d’Archestrate flotte encore dans toutes les cuisines méditerranéennes : respect du produit, équilibre, plaisir.

Alors la prochaine fois que tu verses un filet d’huile d’olive sur ton poisson grillé, pense à lui : Archestrate aurait sûrement apprécié.

Et tiens, pour finir (et on approche de l’heure du déj), une recette antique : le Poisson Grillé « à la Archestrate » !

Ingrédients (pour 2 personnes) :

-

1 dorade ou bar (ou tout poisson blanc à chair ferme)

-

Huile d’olive extra vierge

-

Origan séché

-

Gros sel

-

Jus de citron

Préparation :

-

Rince le poisson et laisse-le entier, vidé mais avec la peau.

-

Frotte-le légèrement avec du gros sel.

-

Badigeonne-le d’huile d’olive, puis saupoudre-le d’origan (pas trop ! Archestrate prônait la sobriété des saveurs).

-

Fais-le griller doucement, de préférence sur des braises ou une poêle bien chaude, sans marinade ni sauce, juste ce qu’il faut pour que la peau soit croustillante et la chair tendre.

-

Une fois cuit, ajoute un filet de citron (facultatif – les puristes grecs le servaient souvent sans).

Le petit conseil d’Archestrate :

« Ne le noie pas dans des mélanges exotiques : le bon poisson se suffit à lui-même. »

Eviva!

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) cakesparadise.fr

Tu veux d’autres histoires sur la Grèce ? Le livre Histoires Jamais Entendues sous un olivier en Grèce est fait pour toi

Les chats d’Hydra, souverains sans couronne

Ici, on vit au rythme du ressac, du clapotis des mâts… et du ronron des chats.

C’est Kalista Elia qui m’a raconté cette histoire, elle qui a écrit les Histoires Jamais Entendues sous un olivier en Grèce. Et c’est peut-être à Hydra que notre DA Nicolas Vesin s’est inspiré des chats pour réaliser la splendide couverture de son livre. Moi, je n’ai encore jamais mis les pieds en Grèce.

Bienvenue sur l’île d’Hydra, dans le golfe Saronique, à 1h30 d’Athènes. Un petit joyau suspendu entre mer Égée et carte postale. Mais ce qui frappe le plus en descendant du ferry, ce n’est ni l’absence de voiture (elles sont interdites), ni les ruelles pavées qui grimpent vers les collines. C’est une population à quatre pattes, libre, photogénique, souveraine : les chats.

Ils dorment sur les tables des tavernes, posent sur les bancs, traversent la jetée comme des stars en pleine tournée. Hydra est leur territoire, les habitants et les touristes s’y plient avec tendresse. Ils sont nourris, soignés, parfois même adoptés. Certains portent un collier, d’autres ont simplement conquis un cœur ou deux.

Un refuge local, HydraArk, œuvre pour leur bien-être, avec l’aide de bénévoles et d’associations internationales. Le lien entre les humains et les félins est ancien ici. Peut-être parce qu’Hydra est restée hors du temps. Peut-être parce qu’un chat est l’animal idéal d’un lieu sans voiture, sans bruit, sans urgence.

Ce n’est pas un hasard si Leonard Cohen, tombé amoureux de l’île dans les années 60, y a écrit une grande partie de ses chansons… accompagné, dit-on, d’un chat noir.

Sur Hydra, les chats ne sont pas domestiqués. Ce sont les humains qui le sont.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

(c) image x.com/escaledenuit

—

Sources :

-

Reportage The Guardian, « The island where cats rule the streets », août 2019

- mots clés : Livre, Grèce, Hydra, chat

Arcimboldo au Louvre… et dans tes Histoires Jamais Entendues

La parution des Histoires Jamais Entendues dans une galerie du Louvre, signée Elisabeth Gherardini, est une aventure assez dingue, de celles que seule permet la littérature.

D’abord, parce qu’elle réunit non pas une, mais cinq auteurs et autrices. Ce collectif, cette fraternité, font ma joie d’éditeur autant que ma fierté d’ami. Et puis, parce que le livre est présent depuis février dernier à la librairie du Louvre, dans l’enceinte-même du musée. Comme dit un copain : « vous êtes entrés au Louvre, et de votre vivant ! »

Concordance des temps qu’on lira sous l’angle de l’alignement de planètes ou du hasard bienveillant, ou bien plus simplement de l’intuition de l’un des auteurs, l’une des nouvelles du recueil traite de l’oeuvre fleurie d’Arcimboldo. Or, de qui est-il question ces jours-ci au Louvre ? Tu l’as deviné, les amis : de Giuseppe Arcimboldo, dont le portrait figure parmi les oeuvres de l’exposition consacrée jusqu’en juin 2025 à « l’expérience de la nature – Les arts à Prague à la cour de Rodolphe II« , et constitue le sujet principal de la nouvelle en question. Nouvelle qui fut, d’ailleurs, la première que je reçus pour figurer dans le livre.

Je ne saurais donc trop t’inviter, ami lecteur, amie lectrice, à te rendre au musée du Louvre pour contempler les pièces de cette merveilleuse exposition, avant d’en recueillir le souvenir enchâssé dans un joli petit livre de poche façonné comme un voyage de papier, à la librairie. N’hésite pas dès lors à me donner ton avis sur les histoires qu’il recèle, en particulier sur celle, bien sûr, du peintre fruitier.

Bonne lecture !

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Tu veux d’autres histoires sur le musée du Louvre ? Les Histoires Jamais Entendues dans une galerie du Louvre sont pour toi !

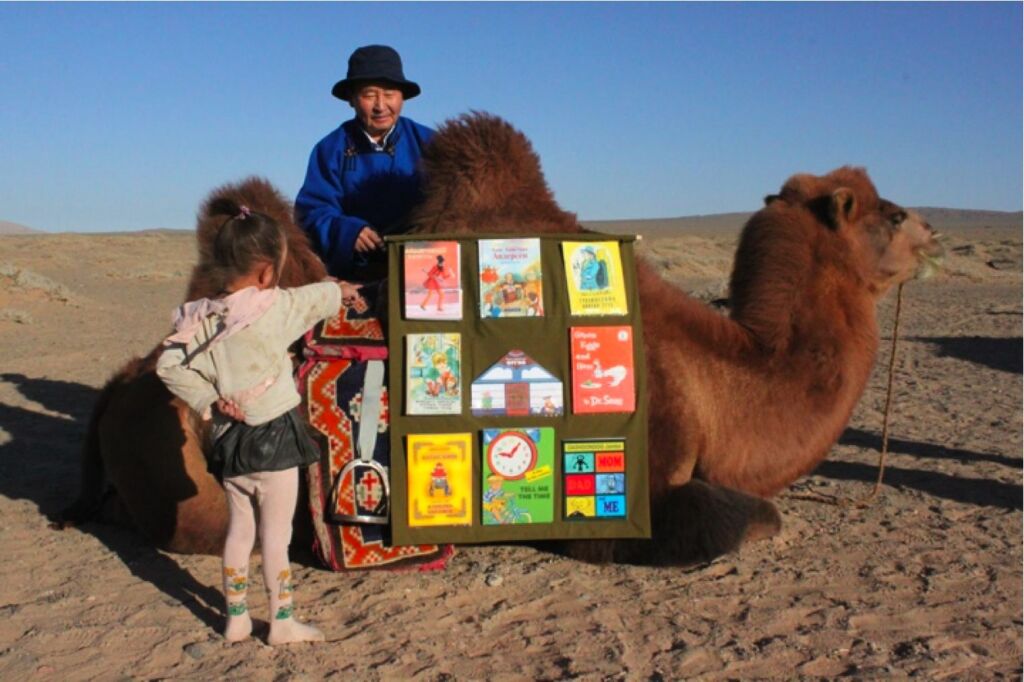

La librairie à dos de chameau qui parcourait la Mongolie

Ça paraîtra idiot, mais avec l’explosion des food trucks je me suis demandé si des book trucks existaient. Comme quoi, mes appétits se combinent volontiers. Bien sûr, les librairies ou bibliothèques itinérantes existent. Mais celle de « Jamba » est tout de même assez remarquable.

La librairie de Dashdondog Jamba ressemblait à un conte pour enfants : voilà qui tombait plutôt bien, cet écrivain libraire conteur traversait la Mongolie avec, sur le dos de son chameau, des livres jeunesse. Il les proposait aux enfants des villages nomades dont les membres n’avaient aucun autre contact avec la lecture.

Mort en 2017, Dashdondog Jamba avait ainsi parcouru plus de cent mille kilomètres en vingt-cinq ans, parfois par des températures de -40°. Chameau, buffle, cheval, moto et, sur la fin de sa vie, en van, cet écrivain auteur de contes très populaires en Mongolie a consacré son existence à permettre aux enfants de lire des livres du monde entier.

C’est suite à un festival du livre en Allemagne qu’il a eu l’idée de traduire, avec l’aide de ses étudiants, des livres pour enfants venus des quatre coin de la planète, puis de les porter jusqu’aux nomades encore très nombreux en Mongolie. Il recevait des livres par milliers venus de tous les pays du monde, et parfois vendait aussi les siens.

Cette initiative absolument remarquable lui a permis de recevoir le prestigieux prix Asahi d’IBBY.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Tu veux lire d’autres histoires merveilleuses sur des pays d’Asie ? Les Histoires Jamais Entendues dans un salon de thé au Népal, de Sherpa Yeh Peh, et les Histoires Jamais Entendues dans un sushi bar au Japon, de Masayo Kokonoke, sont faites pour toi. Bon voyage !

Venise : l’étrange librairie qui défie la montée des eaux

Un ingénieux librairie vénitien a trouvé un moyen de protéger ses livres contre la montée des eaux.

Je l’ai déjà abordé dans ces lignes : la littérature s’affirme chaque jour un peu plus comme un acte de résistance. Résistance politique, c’est une évidence. Résistance contre les dérives climatiques, aussi. Exemple à Venise.

À quelques ruelles de la place Saint-Marc, dans un recoin peu fréquenté de Venise, se trouve un commerce atypique. La librairie Acqua Alta, tenue par Luigi Frizzo, s’est adaptée avec pragmatisme aux crues qui envahissent régulièrement la ville.

Sa solution ? Ranger les livres dans des contenants insolites capables de flotter : vieilles gondoles usées, baignoires récupérées et tonneaux étanches. Si jamais l’eau monte et s’i

nfiltre entre les murs, les livres poursuivent tranquillement leur vie en surface.

L’intérieur de la librairie ressemble à un joyeux capharnaüm organisé. Des chats se prélassent entre les piles, gardiens indifférents de ce trésor hétéroclite. Les allées étroites serpentent entre des montagnes d’ouvrages en plusieurs langues – guides de voyage défraîchis, romans d’occasion et vieux magazines s’y côtoient sans hiérarchie apparente.

La particularité qui attire les curieux se trouve à l’arrière : un escalier fabriqué avec des livres irrécupérables, solidement fixés et vernis contre l’humidité. Grimpez ces marches improvisées et vous découvrirez une vue modeste mais charmante sur un canal voisin.

Cette librairie est devenue au fil des ans un symbole du sens pratique des Vénitiens, une résistance douce et maline contre l’inéluctable.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Tu veux lire d’autres histoires incroyables sur Venise ? Les Histoires Jamais Entendues sur une gondole à Venise, d’Alfonso d’Ente, sont pour toi. Andiamo!

Le Monde Perdu de Conan Doyle existe !

Gamin je lisais Sir Arthur Conan Doyle pour les aventures de Sherlock Holmes, certes. Le Chien des Baskerville a été, je dois l’avouer, l’un des tournants de cette exploration littéraire qui m’a conduit jusqu’à vous. Mais de Doyle, j’avais été profondément frappé par un autre livre : Le Monde Perdu (dont je n’ai dû lire, en fait, qu’un seul des cinq tomes, et probablement encore dans une forme résumée).

Je n’ai bien sûr pas été le seul à m’être laissé embarquer dans cette jungle protégée des entropies du temps, au point d’être encore peuplée de dinosaures : Spielberg en a produit Jurassic Park, et King Kong en est nettement inspiré, notamment dans la version de Peter Jackson.

Je découvre aujourd’hui que ce monde existe, au moins dans son étrange géographie : il y a en effet, à la frontière du Venezuela, du Brésil et du Guyana, une montagne bien réelle qui a inspiré le romancier, le mont Roraima.

Une forteresse naturelle

Le mont Roraima est ce qu’on appelle un tepuy, une montagne-tabulaire typique du plateau des Guyanes.

Ses parois abruptes peuvent atteindre 400 à 1 000 mètres de haut, formant une sorte de citadelle minérale totalement isolée du monde alentour.

Son sommet plat, souvent plongé dans les nuages, est inaccessible sans escalade, à l’exception d’un seul “couloir naturel”.

Et ce n’est pas qu’un décor grandiose : c’est un monde en soi.

Un écosystème à part

Le sommet du mont Roraima est souvent plongé dans les brumes, détrempé par des pluies presque constantes, et balayé par des vents froids.

Résultat : un microclimat extrême, où la nature a évolué en vase clos pendant des millions d’années.

On y trouve :

-

des plantes carnivores qu’on ne voit nulle part ailleurs,

-

des rochers érodés en formes étranges, comme des sculptures naturelles,

-

des bassins naturels d’une eau si pure qu’on y voit le ciel se refléter à l’envers.

Beaucoup de ses espèces animales et végétales sont endémiques, c’est-à-dire qu’elles n’existent que là-haut, sur ce plateau isolé du reste du monde. Comme sur une île, mais perchée dans les airs.

Une montagne sacrée

Pour les peuples autochtones Pémon et Kapon, Roraima est un lieu sacré.

Selon leurs légendes, la montagne serait le tronc d’un arbre divin qui portait tous les fruits du monde. Quand l’arbre fut abattu par un dieu, son tronc se transforma… en plateau rocheux.

Cette dimension mythologique a renforcé le mystère autour de Roraima — bien avant que les explorateurs occidentaux ne s’y intéressent.

Pourquoi c’est inspirant ?

Parce que c’est un lieu à la frontière du réel et de l’imaginaire, un endroit qui prouve que notre planète n’a pas livré tous ses secrets.

Parce que le mont Roraima nous montre que la science-fiction s’ancre souvent dans des paysages bien réels.

Et parce qu’il rappelle, dans un monde hyperconnecté, qu’il existe encore des territoires où l’émerveillement est intact.

📚 À lire : Le Monde Perdu, Sir Arthur Conan Doyle, 1912

🌍 À explorer (virtuellement) : BBC Travel – Roraima

🎥 À voir : Up (Là-Haut) de Pixar, dont le décor s’inspire fortement de Roraima

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Les meilleures librairies de New York

(… selon le New Yorker, dont on peut, au pire, craindre qu’il s’y connaît).

Vu sur le compte Instagram du magazine @newyorkermag, cette sélection que n’aurait pas désavouée Cory K. Twiney, l’auteur du livre Histoires Jamais Entendues dans un taxi à New York, en cette journée internationale de la librairie indépendante. Étant allé à New York deux fois dans ma vie, je n’ai pas assez arpenté ses librairies. Ce petit digest m’aurait été bien utile !

Voir cette publication sur Instagram

Lire est devenu un acte de résistance, en particulier aux USA. Une résistance qui s’organise, par exemple dans les capitales culturelles comme NYC. Pour preuve rassurante : le nombre de likes sur cette publication, comparé aux autres publications du compte.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà retrouver tous nos livres dans toutes les bonnes librairies indépendantes ! (et pas sur Amazon). Cheers to that.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Tu te dis que les pyramides, on en trouve surtout en Egypte. Eh bien…

… surprise ! C’est au Soudan qu’on en trouve le plus. Oui, moi aussi, ça m’a étonné.

Et pourtant, les pyramides sont plus nombreuses, plus resserrées, et presque inconnues.

Les pyramides nubiennes : un héritage oublié

On les appelle les pyramides de Méroé. Elles sont plus de 200, éparpillées dans le désert de Nubie, à l’est du Soudan, entre le Nil et les sables rouges.

Construites entre le VIIIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle apr. J.-C., ces pyramides sont les tombeaux des rois et reines de la civilisation koushite, aussi appelée royaume de Napata-Méroé.

Cette civilisation africaine, longtemps méconnue, a même régné sur l’Égypte pendant un siècle, lors de la 25e dynastie.

Des pharaons noirs, venus du Sud, qui ont bâti leur propre version du pouvoir, de la religion et… des pyramides.

Plus petites, plus nombreuses, plus abruptes

Les pyramides nubiennes sont très différentes des mastodontes de Gizeh.

Elles mesurent entre 6 et 30 mètres de haut (contre plus de 140 pour la grande pyramide de Khéops), avec des angles plus raides, et une architecture plus fine.

Mais leur nombre dépasse largement celui des pyramides égyptiennes.

Aujourd’hui, on en compte plus de 200 au Soudan, contre environ 138 en Égypte.

Pourquoi si peu connues ?

Colonisation, conflits politiques, isolement géographique… Le Soudan n’a jamais pu capitaliser sur son patrimoine antique comme l’a fait son voisin du nord.

Longtemps ignorées par les archéologues occidentaux, les pyramides de Méroé sont restées dans l’ombre des pharaons égyptiens.

Mais elles commencent doucement à retrouver leur place dans les livres d’histoire.

En 2011, le site archéologique de Méroé a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Et depuis, quelques curieux, aventuriers ou passionnés d’histoire ancienne commencent à explorer ces nécropoles perdues.

Pourquoi c’est inspirant ?

Parce que l’histoire humaine est plus vaste que nos clichés.

Parce qu’il existe d’autres pharaons, d’autres pyramides, d’autres royaumes oubliés.

Et qu’au sud du Sahara, dans un pays trop souvent résumé à ses conflits, dort une page entière de l’histoire antique qu’on ne nous a jamais racontée.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) Nichole Sobecki, National Geographic

Les trois soeurs géantes d’Excalibur

Franchement, je ne sais pas comment j’ai pu passer à côté de ça : moi qui ai longtemps été fan de jeux de rôle, de littérature fantastique, d’heroic fantasy, ne pas connaître ce paysage norvégien, ça m’échappe. Imagine : trois épées géantes, de plusieurs mètres de haut, plantées devant le fjord. Just wow it.

Tu roules depuis Stavanger, sans trop savoir à quoi t’attendre. Une route sinueuse, un virage, un petit parking. Et puis soudain… elles apparaissent.

Trois épées géantes, plantées dans la roche, face au fjord.

Pas un décor de cinéma. Pas une attraction. Juste là, debout dans le vent, comme si elles avaient toujours été là.

Tu t’approches. Le sol est irrégulier, l’air sent le sel et les pins. Les épées s’élèvent à plus de dix mètres, rouillées par le temps, sculptées comme des armes d’un autre monde. Elles te surplombent, immobiles, mais pleines de récits.

Un panneau t’explique que tu es à Sverd i fjell, « les épées dans la montagne ». Que ce lieu commémore une bataille qui a changé l’histoire : Hafrsfjord, en l’an 872, où Harald à la Belle Chevelure a vaincu les chefs rivaux et unifié la Norvège. Que la plus grande des épées représente son pouvoir, les deux autres ses ennemis. Et que toutes trois, scellées dans la roche, symbolisent la paix.

Mais ce que tu ressens dépasse l’histoire. C’est quelque chose de plus brut, de plus profond. Une émotion silencieuse.

Tu regardes autour de toi. Personne ne parle. Même les enfants, soudain, murmurent.

Le vent souffle entre les lames. Le fjord scintille sous un ciel immense. Et toi, visiteur d’un jour, tu te tiens là, petit humain devant trois géants endormis.

Tu ne savais pas que trois épées pouvaient te faire ça.

Mais tu ne l’oublieras pas.

Bertrand, éditeur des Histoires Jamais Entendues

Photo (c) Lance Chen